乳がんの早期発見をめざして

~診断に必要な検査の特徴と目的を知ろう

大阪大学大学院医学系研究科

外科学講座乳腺内分泌外科学

教授 島津 研三 先生

乳がんは今や日本人女性の9人に1人が罹患すると言われており1)、乳がん検診を受ける方は徐々に増加しています。要精密検査と判定された場合は、診断を確定するためには問診、画像検査、病理検査などを順次受けることになり、診断後も治療に向けて術式や薬物療法などを決定するための検査が続きます。

乳がん検診はなぜ必要なのでしょうか、そして乳がんを診断・治療するためにに必要な検査にはどのような特徴があるのでしょうか。乳がんの病期診断に有効とされるセンチネルリンパ節生検を専門に研究され、様々な診断方法を追求してこられた島津先生に解説していただくとともに、乳がん診断の今後の展望についても伺いました。

1)国立がん研究センター がん情報サービス:最新がん統計(2020年データに基づく) (https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html) 2025年4月閲覧

【取材】2023年5月 日本化薬本社

第2回 乳がんを診断・治療するために必要な検査

公開日:2024年5月13日

更新:2025年6月

第2回では、マンモグラフィとエコーの役割の違いをはじめ、乳がんの診断に必要な画像検査、病理検査について伺います。

問診・視触診の重要性とは?

問診・視触診-手術に向けて触診で位置を確認することも重要

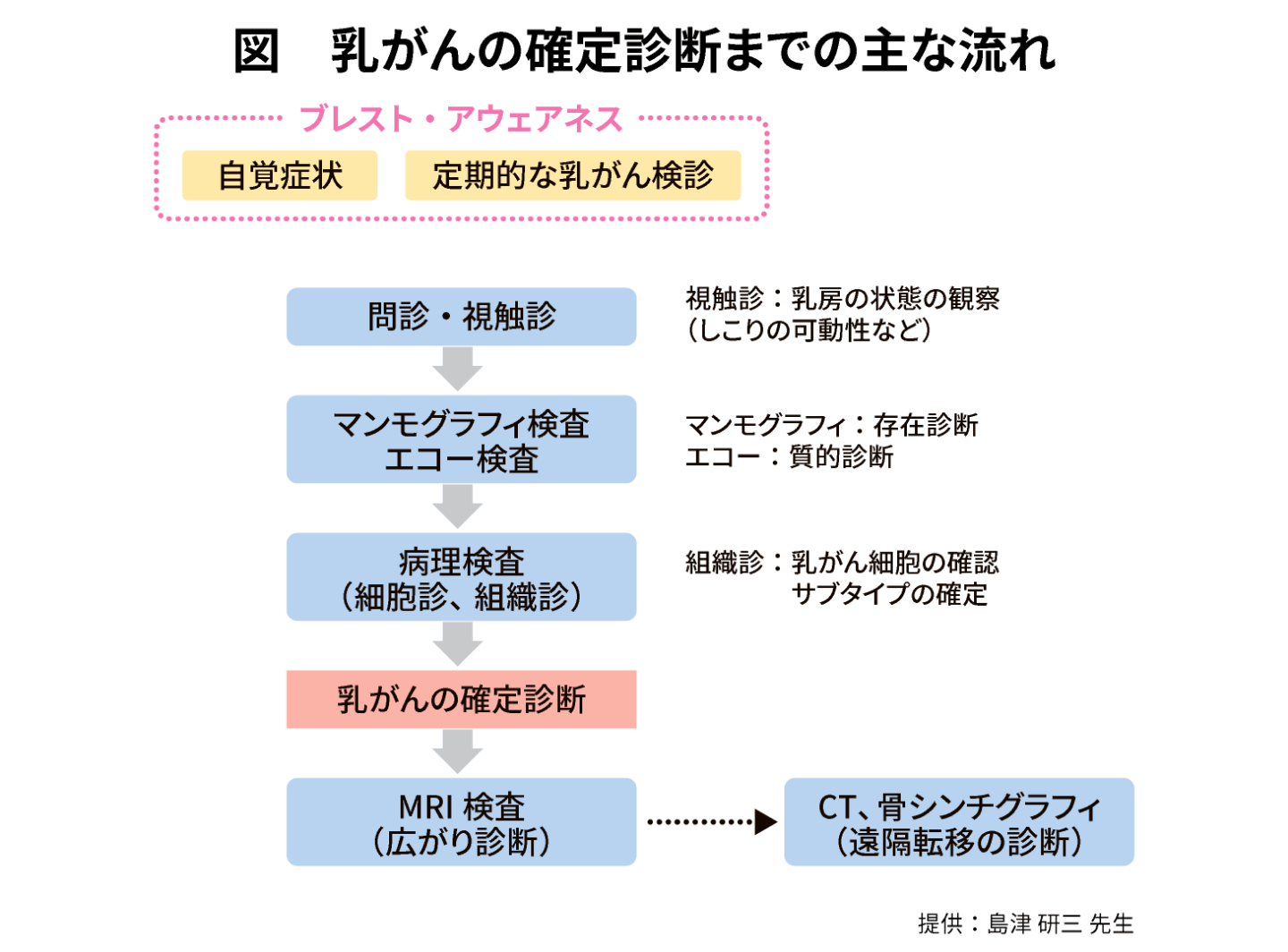

乳がんを診断するために行われる検査の大まかな流れを示します(図)。

まず問診では月経の状況、出産・授乳経験、家族歴などを伺います。これらは乳がんにかかりやすいかどうかを判断するために必要な情報です。視触診では、乳房の状態を観察し、皮膚の発赤・乳頭からの分泌物の有無や、しこりの位置や大きさ、堅さ、境目や可動性を調べます。わきのリンパ節についても腫れがないかどうかを調べます。

触診は検査の基本です。まれですが、画像で見逃され触診で見つかる乳がんもあります。また、手術を想定する際にも触診は大切です。手術方法を選ぶ時に、皮膚にくっついていないかどうか、可動性があるかどうかなどは触らないとわかりません。特に温存手術の場合は、位置をしっかり把握する必要があります。乳頭の裏にあると小さくても乳房を温存できない場合もあります。整容性も大切な乳がんの手術には、感覚的なものも重要であると思います。

自己発見の大半は“しこり”、次が“分泌物”

乳がんは初発症状の約8割が“しこり”です。しこりの見つかり方は私が診察したなかでは、約50%の方が自己発見です。続いて、患者さんが定期的に検査を受けている医療機関による発見と、対策型検診(マンモグラフィ検診)による画像上の発見が共に20~25%程度の割合という印象です。

乳頭からの分泌物による発見も5%程度は存在し、「下着に分泌物がついていたので検査してください」と言って受診される方がいます。しこりよりも明瞭で、ある意味わかりやすい症状かもしれません。分泌物は透明、白、黄色は問題がなく、一番怪しいのがお茶のような茶褐色、そして黒です。鮮やかな赤はすり切れた傷から出血しているという可能性が高いですが、そうした色の見え方もさまざまですから、まずは受診してください。乳がんの自己発見は“しこり”、次が“分泌物”が多いと覚えておいてください。

乳がんの確定診断のための画像検査とは?

マンモグラフィは存在診断、エコーは質的診断に強み

まずエコーの役割は、乳がんの発見のためのエコーと、手術に向けてのエコーという2つがあります。発見のためのエコーは、第1回でお話ししたようにデンスブレスト(高濃度乳房)の人に有効です。

マンモグラフィでは画像所見を1~5にカテゴリー分類しますが、その中に、主に良性ですが悪性が否定できない「カテゴリー3」という分類があります。そのカテゴリー3以上について良悪性を鑑別する際に、二次検査としてエコーを用います。マンモグラフィは画像全体を証拠として残せる強みがありますが、エコーは画像を全部撮っているわけではなく、断片的にしか記録していないため、再現性が弱点といえます。しかし、デンスブレストのような質的診断にはエコーが有用なのです。全体的な存在診断はエコーよりマンモグラフィが有用ですが、エコーは質的診断ができるという強みがあります。

乳房トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)は断層画像を見られる検査

カテゴリー3の鑑別には乳房トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)*も有用です。カテゴリー3に分類されるのは、主につるっとした形状の良性疑いのしこりや、非対称性乳房(乳房組織の大きさや濃度が異なる)です。通常のマンモグラフィは平面の画像ですが、乳房トモシンセシスは断層撮影なので前後の連続した画像を見ることができ、がんのしこりかどうかを鑑別できます。

こうしたことから乳房トモシンセシスは、カテゴリー3で要精密検査の割合を減らすことができます。がんを検出する「感度」というより、がんでないことを検出する「特異度」が高いことから、第1回でお話ししたような過剰な検査数を減らし、医療費を軽減させるという役割を担えると思います。また、構築の乱れ(正常な乳腺構造ではない状態)も発見できることから、がんの発見率も上がるので、その点では感度も高い検査だと言えます。デメリットとしては、検査時間が通常のマンモグラフィよりも長い分、痛みを感じやすいという点があります。

*:乳房トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)は、乳房の断層画像が得られる検査。約40秒間を要し、この間は乳房は挟まれたままになります。圧迫時間がマンモグラフィに比べて長く、乳房圧迫による痛みを感じることがあります。乳房トモシンセシスは、マンモグラフィの画像とトモシンセシスの画像が同時に取得できる検査です。

病理検査―細胞診と組織診の役割とは?

乳がんの確定診断には細胞診ではなく組織診が基本

細胞診は、注射器で吸引した細胞や乳頭からの分泌物というわずかな検体で行う検査です。細胞診の欠点として、がんの診断が100%つけられるわけではなく、サブタイプも判定できないことがあります。乳がんは初期からサブタイプ別に治療が分けられるため、がんという診断だけでなく、サブタイプの判定も重要なのです。

では、どういう場合に行われるかというと、マンモグラフィで要精密検査になり、さらにエコーによってもまだがんがどうかの鑑別が難しい場合に、細胞診を行ったうえで専門医に鑑別を依頼することがあります。あるいは、リンパ節転移診断を細胞診で行い、ステージ分類に用いたりします。

細胞診の一番の弱点はまれに偽陰性があることです。ですから、細胞診は乳がん細胞の有無について見当をつける役割であり、治療を進めるにあたっては組織診が必要で、組織診はその役割が年々大きくなっています。

最終的に組織診を経てサブタイプが確定診断される

組織診では、針生検といって、やや太い針を刺して組織を採取します。針生検の方法は、局所麻酔下で行いますが、パンチ式の器具で行うコア針生検と、吸引式があります。大学病院では主に採取量の多い吸引式で行っています。例えば、術前化学療法を行った患者さんではしこりが消えてしまうこともあるので、再発した時に検査に出せる標本を確保する目的から、吸引式で十分な組織を採取しておきます。

組織診を経た乳がんは、確定診断と同時にサブタイプが確定します。乳がんの性質を示すサブタイプは、ホルモン受容体陽性、HER2陽性、トリプルネガティブ(ホルモン受容体陰性・HER2陰性)によって分類されます。前述の通り、乳がんの治療に用いられる薬剤はサブタイプによって異なります。

乳がんの確定診断は、マンモグラフィとエコー、あるいは3Dマンモグラフィでの画像検診を経て、病理検査(組織診)までが必要ということですね。乳がんはサブタイプによって治療法が変わるため、病理検査がいかに重要であるかがわかりました。

乳がんの確定診断後に行う検査とは?

乳がんの広がりを診断する検査-MRI

MRIは乳がんの広がり診断を目的とするとともに、反対側の乳房の小さい偶発がん*を見つけられる検査として日本では定着しています。乳がんと診断された人は、基本的にはMRI検査に進みます。MRIはそもそも解像度が高いだけでなく、造影剤によって血管の流れが見えます。乳がんが乳管内に広がってくる乳管内進展はマンモグラフィやエコーで見つけることが難しいのですが、MRIではその広がりを見つけるのに有効です。同時に、反対側の乳房にがんがないかどうかも調べることができるため、がんの存在診断ではMRIの感度は一番高いと言えます。

デメリットとしては、過大評価をして偽陽性になる場合がある点と、造影剤を使い、うつぶせで約1時間程度の時間を要するのでそれだけ患者さんには負担がかかるという点があります。

*検診や他の疾患の精査中に偶然に発見されるがんのこと。人間ドックで偶然に発見されたり、乳がんの精査中に反対側に偶然発見されることがある。

遠隔転移、ステージ分類のための検査-CT、骨シンチグラフィ

CTと骨シンチグラフィは、遠隔転移を見つけ、ステージ分類をするための検査です。最初から行う検査ではなく、乳がんが進行した状況が疑われる場合に行います。目安としてはステージ3以上を対象としますが、しこりが5㎝に近い、あるいはリンパ節転移が多数あるという場合は検査したほうがよいでしょう。リンパ節転移の個数は後の治療に影響します。造影剤を使ったCT検査はリンパ節転移の個数や遠隔転移を調べるのに有効です。骨転移については骨シンチグラフィで調べます。

乳がんであることが確定診断された後も、適切な治療法を決定するためにさまざまな検査が続くのですね。

第3回では、島津先生のご専門であるセンチネルリンパ節生検の功績や、今後の乳がん診断の展望、患者さんへのメッセージなどについて伺います。